「判例百選」掲載判決例その2

「あずきバー事件」

知財高裁平成25年1月24日判決(土肥章大裁判長)

平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件【拒絶審決取消】

◆別冊ジュリストNo.248(株式会社有斐閣)

【商標・意匠・不正競争判例百選[第2版]2020年

「6使用による識別力の獲得」大鷹一郎評釈】

一言コメント ☆ 他社の「あずきバー」が全部止まった!!

【事案の概要】

■本事案は、ご承知のように(特許庁はご承知でなかったか)、三重県津市に本社を持つ井村屋グループ株式会社(井村屋)が長年使用する「あずきバー」商標について、特許庁が「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない」としてその登録を拒否した審決に対して、知財高裁(土肥章大裁判長)は「本件商品は井村屋の商品として高い知名度を獲得しており、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる」として、これを取り消した事例である。本事案は、標準文字出願であり、その後の戻り審判で次の通り商標登録された。

本事案による商標登録

登録第5580635号(2013年6月11日)

あずきバー(標準文字)

第30類「あずきを加味してなる菓子」

商標法第3条第2項適用

■本事案で特筆すべきことは、商標の識別力が争われる商標法3条2項に関して「標準文字」(特許庁長官が指定する文字/従って現に使用する商標とは外観上異なる)について商標登録を受けたということで、他社による「(○○)あずきバー」商標の使用が一挙に停止したことである。

おそらく、菓子業界としても「あずきバーといえば井村屋」ということを十分に認識承知していたが、「あずきバー」商標に関しては、井村屋自体が特殊なロゴ書体文字の登録しか有しておらず(表参照)、またグリコ、森永、明治などの大手メーカーをはじめとして、全国の中小、極小、片田舎のだんご屋まで「(○○の)あずきバー」などとして、多種多様に使用されていたという状況から、まさに「赤信号みんなで渡れば怖くない」状態で(自由)使用が許されると考えていたと想像される。

それが、本件の標準文字による商標の登録が認められたことにより、というよりも、本裁判で知財高裁が、「あずきバー」は「井村屋の商品として高い知名度を獲得」しており「井村屋の商標だ」と宣明したこと、そして、これをマスコミが大々的に報道したこと(それほどにニュース価値があったのだ!)により、業界は、一挙に「あずきバー」商標権の存在を尊重して直ちに同種商標の使用を停止したのである。

「一夜にして」とは大げさだが、そのくらい短期間に自発的に商標の変更(ないしは停止)が行われた。(なお独自の販売システムを有するS社は東京地裁の和解手続によって変更した。)商標変更の多くは「あずきアイス」「アイスバーあずき」「あずき」などであった。

1972年(昭和47年)の「あずきバー」発売から40年を経過した2013年に「あずきバー」はようやく井村屋のものとなった。

次に、井村屋の苦闘(逆襲)を判決内容とともに紹介しよう。

「あずきバー」といえば…… - 井村屋の逆襲 -

年

事項

昭和47年

(1972)

「あずきバー」発売

・「あずきバー」は、その発売後、グリコ、森永、明治などの大手メーカーをはじめとして、中小、極小、片田舎のだんご屋まで「(○○のあずきバー」などとして、多種使用されていた。まさに百花繚乱状態であった。

・井村屋としても手をこまねいているわけではなかったが、商品発売が1972年ということもあり、気が付くともはや「あずきバー」だらけでなかなか強力な保護を受けることができなかった。

(1)第4986332号

(2005年)

(2)第4986333号

(2005年)

(3)第5503451号

(2012年)

平成21年

(2009)

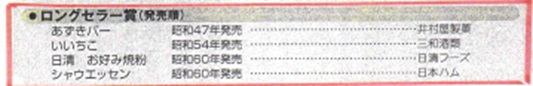

・そんな折に、ある業界紙が弁理士の目に止まった。日本食糧新聞(1943年創刊の食品業界紙)で「あずきバー」が平成21年(2009年)の「食品ヒット大賞」の「ロングセラー賞」を受賞したのである。 このとき、同時に受賞した「ロングセラー賞」商品が、あの「いいちこ」と「シャウエッセン」であった。(これは、いけるかも…)

日本食糧新聞「ロングセラー賞」受賞(なお、同時受賞「いいちこ」「シャウエッセン」)

日本食糧新聞「ロングセラー賞」受賞

平成22年

(2010)

「あずきバー」出願

あずきバー(標準文字)

第30類「あずきを加味してなる菓子」

平成24年

(2012)

特許庁「あずきバー」(標準文字)拒絶審決→知財高裁出訴

■特許庁審決の判断

《「あずきバー」商標は、需要者が「井村屋」の業務に係る商品であることを認識できない。》

平成25年

(2013)

知財高裁「あずきバー」(標準文字)審決取消判決(1月24日)

■裁判所の判断

◆裁判所の理由

(1) 販売数量: 1億3700万本(H17)、1億7700万本(H19)

1億9700万本(H21)、2億5800万本(H22)

(2)CM:TVCM放映料・H20年以降、毎年1億2000万円超。

・毎年7月1日は「井村屋あずきバーの日」

・新聞その他の媒体等を通じて全国で広告を実施

(3)一般消費者の認識:

(A)書籍「あずきバーはなぜ堅い?」(平成22年7月16日刊行)

【新書「あずきバーはなぜ堅い」2010年(株)オレンジページ発行】

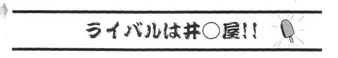

(B)「ライバルは井○屋!!」の記載

【「ライバルは井○屋!!」と表示された他社のHP(2012.7)】

平成25年

(2013)

「あずきバー」(標準文字)登録(5月10日)

■「あずきバー事件」判決の紹介

【判決抄録/下線及び段落替えは筆者】

(知的財産高等裁判所)

平成25年1月24日判決言渡

平成24年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件

判 決

原 告 井村屋グループ株式会社

同訴訟代理人弁理士 後 藤 憲 秋

被 告 特許庁長官

同指定代理人 (略)

主 文

1 特許庁が不服2011-16950号事件について平成24年6月5日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文1項と同旨

第2 事案の概要

本件は、原告が、後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において、原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には後記4のとおりの取消事由があると主張して、その取消しを求めた事案である。

1 本願商標

原告は、平成22年7月5日、「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき、指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録を出願した(乙1。商願2010-052888)。

2 特許庁における手続の経緯

原告は、本件出願について平成23年4月5日付けで拒絶査定(乙5)を受けたので、同年8月5日、これに対する不服の審判を請求した(乙6)ところ、特許庁は、これを不服2011-16950号事件として審理し、平成24年6月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、同年7月11日、原告に送達された。

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、

①本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても、その商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当する、②本願商標が、その指定商品について使用された結果、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないから、同条2項の要件を具備しない、③本願商品を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるから、同法4条1項16号に該当する、というものである。

(中略)

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り)について

本願商標の構成及び指定商品について

ア

本願商標は、「あずきバー」という標準文字からなるものであるが、「あずき」という語は、一般的な辞書に、「【小豆】マメ科の一年生作物。」であって、「あん・菓子などの材料とする。」などと記載され、併せて、複合語として「あずきアイス(小豆アイス)」、「あずきがゆ(小豆粥)」、「あずきめし(小豆飯)」及び「あずきもち(小豆餅)」という用例が紹介されている。これらの中で、「あずきアイス(小豆アイス)」については、「小倉アイスに同じ。」と記載され、同じ辞書の「小倉アイス」の欄には、「小豆の粒餡をまぜたアイスクリーム。小豆アイス。」と記載されている。(乙9、11。広辞苑第6版)。このように、「あずき」という語を食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合、当該複合語は、一般に、小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解される。

また、「バー」という語は、一般的な辞書に、「棒。横木。」などと記載されている(乙10。広辞苑第6版)ほか、菓子類に関する辞典には、「原義は棒、棒状のもの。①棒状の菓子や氷菓のスティックタイプのこと。」と記載されている(乙8)から、菓子類の名称の一部として用いられた場合、棒状の形状を有する菓子を意味するものと理解される。

イ そして、本願商標の指定商品は、第30類「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とするものであるところ、菓子業界では、アイスキャンデー等の棒状の氷菓子のほか、棒状の形状を有するそれ以外の菓子に、「○○(原材料又は風味等)バー」と称するものが存在することが認められる(甲1~35、37~57、63~67、乙8、13~22、弁論の全趣旨。なお、枝番は省略する。以下同じ。)。

ウ したがって、本願商標(「あずきバー」)が指定商品(「あずきを加味してなる菓子」)について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者は、小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる。

エ そして、本願商標は、「あずきバー」という標準文字からなるものであるにすぎないから、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというほかない。

原告の主張について

ア 原告は、菓子商品関係で「○○バー」と称するものには棒状ではないものもあるから、本願商標に接した取引者、需要者が「あずきを加味してなる菓子」と認識するものであり、現に、本願商標と称呼及び指定商品が同一である商標について登録がされていると主張する。

しかしながら、原告主張のように、本願商標に接した取引者、需要者が「あずきを加味してなる菓子」として認識するというのであれば、それは、本願商標がまさに商品の品質、原材料等を表しているからにほかならないから、原告の上記主張は、それ自体失当である。

イ 原告は、本願商標が、「あずき」と「バー」という必然性のない特別かつ恣意的な組合せによる意外性のある語であって、それ自体に自他商品識別機能があると主張する。

しかしながら、前記のとおり、「あずき」の語は、食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合、当該複合語は、一般に、小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解されることに加えて、「バー」の語は、菓子類の名称の一部として用いられた場合、棒状の形状を有する菓子を意味するものと理解されるから、両者の組合せには特段の独創性も認められず、それ自体に自他商品識別機能があるとは認められない。

よって、原告の上記主張は、採用することができない。

ウ 原告は、取引者、需要者が、本願商標が原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして認識すると主張する。

しかしながら、原告の上記主張は、商標法3条2項に関するものとして別途検討する余地があるものの、前記のとおり、本願商標それ自体に自他商品識別機能があるとは認められない以上、同条1項3号該当性に関する主張としては、失当である。

よって、原告の上記主張は、採用することができない。

小括

以上のとおり、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するものというべきであるから、本件審決は、その結論において相当である。

2 取消事由2(商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り)について

本願商標の周知性について

ア

ある標章が商標法3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。

イ

これを本件についてみると、原告は、昭和47年に、「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し、本件審決の時点に至るまで、全国の小売店等でその販売を継続しており、その販売数量も、平成17年度に1億3700万本、平成19年度に1億7700万本、平成21年度に1億9700万本、平成22年度に2億5800万本となっている。また、原告は、毎年7月1日を「井村屋あずきバーの日」と定め、平成元年以来、本件商品について中断を挟みながらも本件審決の時点に至るまでテレビコマーシャルを放映しており、その放映料は、少なくとも平成20年以降、毎年1億2000万円を超えているほか、新聞その他の媒体等を通じて全国で広告を実施している。

原告は、本件商品の発売以来、本件商品の包装に原告の会社名とともに、本件ロゴ書体、これを横書きにしたもの又はこれと社会通念上同一と見られる標章を付しており、上記の宣伝広告等においても当該包装が映った写真又は映像を使用することが少なくなく、当該宣伝広告等においては、ほぼ常に原告の会社名を重ねて紹介している。

このような本件商品の販売実績及び宣伝広告実績により、本件審決の時点までには、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと、表示される多数のウェブページではいずれも本願商標が原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されているほか、原告とは直接の関係が認められない著者により、「あずきバーはなぜ堅い?」との表題の書籍(平成22年7月16日刊行)が執筆・出版されるに至っている。

以上のような本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始当時以来、原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者、需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され、本件審決当時でも、本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。(以上につき、甲1~31、33~35、37~57、63~67)

ウ

なお、「あずきバー」との商標は、証拠上確認できる範囲内では、原告以外に3社が自社の商品に使用しているが、いずれも、「玄米あずきバー」(乙20)、「十勝あずきバー」(乙21)及び「セイヒョー金太郎あずきバー」(乙22)という各商品の名称の一部として使用されているものである。しかも、これらのうち、「セイヒョー金太郎あずきバー」も、自社名を商品に付していることで差別化を図っていることがうかがえるばかりか、「玄米あずきバー」の広告ウェブページには、「ライバルは井○屋!!」との大きな記載があり、原告と本件商品との関係を強く意識した内容となっており、このことは、とりもなおさず本件商品が原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けるものであるといえる。

エ

以上のとおり、本件商品は、「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。

被告の主張について

ア 被告は、原告が本件商品について本願商標を使用しておらず、あるいは本願商標を使用する場合にも印象に残り難い方法で使用しているにすぎないと主張する。

しかしながら、前記イに認定のとおり、本願商標は、本件商品の販売開始時以来本件審決の時点に至るまで、原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者、需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたものと認められる。

よって、被告の上記主張は、採用することができない。

イ 被告は、本願商標の指定商品がアイス菓子に限定されないのに、原告がアイス菓子以外の「あずきを加味してなる菓子」について本願商標を使用していないから、本願商標が実際に使用している商品と指定商品が同一ではないと主張する。

しかしながら、本願商標の指定商品は、「あずきを加味してなる菓子」として特定されているところ、本件商品は、アイス菓子ではあるものの、「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはなく、かつ、本願商標は、前記に認定のとおり、使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるから、商標法3条2項の要件を満たすといって妨げはないのであって、上記のように特定された本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない。

よって、被告の上記主張は、採用することができない。

小括

以上のとおり、本願商標は、商標法3条2項の要件を満たすものであるから、同項該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがあるというべきである。

3 取消事由3(商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤り)について

本願商標(「あずきバー」)は、前記1に説示のとおり、指定商品(「あずきを加味してなる菓子」)について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者が小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる一方、本願商標には、それ以上に商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しない。

そうだとすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標ということはできない。

被告の主張について

被告は、本願商標が「あずきを原材料とするアイス菓子」を認識させるから、それ以外の商品に使用するときにはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると主張する。

しかしながら、ある商標が品質について誤認を生じさせるおそれがあるか否かは、当該商標の構成自体によって判断すべきところ、本願商標は、それ自体から「あずきを原材料とするアイス菓子」を直ちに認識させるものではないから、被告の上記主張は、失当である。

小括

以上のとおり、本願商標は、商標法4条1項16号に該当するものではないから、同号該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがあるというべきである。

4 取消事由4(審判における手続違背)について

原告は、本件審決が本件商品以外の菓子に本願商標を使用したことを証明していないと指摘した点について、これが拒絶査定とは異なる新たな拒絶理由であるとして、その審判手続には原告に補正する機会を与えなかったという手続違背があると主張する。

そこで検討すると、特許庁審査官は、原告に対し、本願商標の出願に係る平成22年12月6日付け拒絶理由通知書(乙2)において、本願商標が商標法3条1項3号等に該当する旨を通知したところ、原告は、平成23年2月16日付け意見書(乙3)において、主位的に本願商標が同号に該当しない旨を、予備的に本願商標が同条2項に該当する旨を各主張し、この点に関する証拠資料も提出した(乙4)。

特許庁審査官は、これに対して、平成23年4月5日付けで拒絶査定(乙5)をしたが、そこには、「出願人(原告)は、「あずきバー」商標の使用実績資料を提出していますが、しかしながら、本願商標は、前記資料を考慮しても、前述の通り、自他商品識別機能を果たし得ない商標と言わざるを得ません。」との記載があった。

このように、原告は、審判において、商標法3条2項について主張立証の機会を与えられていたものであり、現に、本件商品に本願商標を使用したことに関する証拠を提出しているところである。

したがって、商標法3条2項に係る判断に当たって、原告が本件商品以外の菓子に本願商標を使用したことを証明していないことも理由とした本件審決は、上記拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由に基づいてされたものとはいえず、審判において拒絶理由を通知する必要はなかったから、これをしなかった本件審決の審判手続に違法はない。

よって、原告の取消事由4に関する主張には理由がない。

5 結論

以上の次第であって、原告主張の取消事由2及び3には理由があるから、本件審決は、取り消されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 土 肥 章 大 裁判官 井 上 泰 人 裁判官 荒 井 章 光